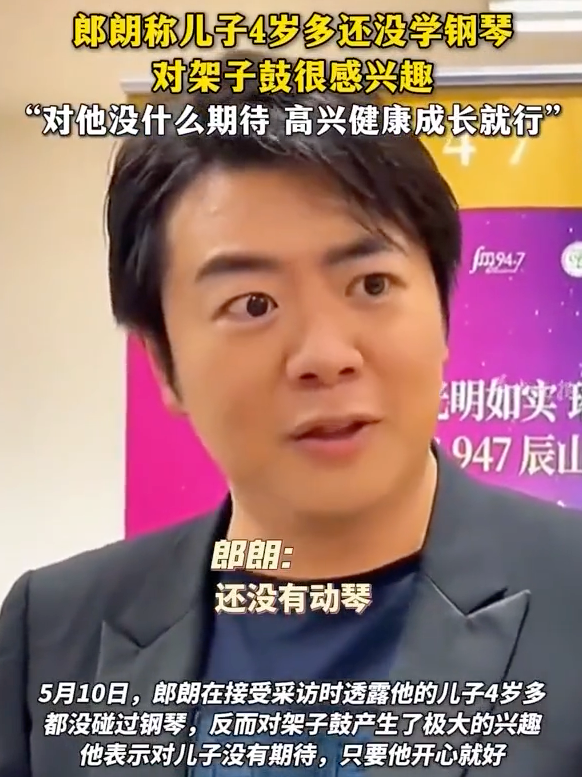

郎朗4岁儿子不学钢琴:给焦虑父母的当头棒喝

“我儿子4岁多,还没碰过钢琴。”

当这句话从世界顶级钢琴家郎朗口中说出时,无数正在逼孩子练琴的家长,恐怕都愣住了。一个拥有全球顶级音乐基因和资源的家庭,孩子却对钢琴兴致寥寥,反而一头扎进了架子鼓和流行乐的怀抱。

更令人意外的是郎朗和妻子吉娜·爱丽丝的态度:全力支持,毫无焦虑。“对他没有期待,只要他健康开心就好。”

这究竟是凡尔赛,还是藏着我们多数家长都忽略了的教育智慧?郎朗曾坦言:“如果他要成为钢琴家,注定会被贴上‘郎朗儿子’的标签,承受巨大的压力,我不想给他这样的压力。”

这背后揭示了一个核心:教育最重要的一步,不是规划路线,而是守护孩子内在的热爱。

镜子与现实

郎朗的选择像一面镜子,清晰地照出了无数家庭在琴凳上面临的困境。__音乐本应是桥梁,却常常演变成战场。__你是否也身陷其中?

第一场战争:兴趣保卫战

一切的开始都充满诗意。孩子第一次触摸琴键,对发出声音感到新奇;第一次弹出简单的旋律,脸上洋溢着纯粹的快乐。但很快,这片净土就被“任务”占领了。

“每天必须练够一个小时。”

“这个月必须把这首曲子弹熟。”

“邻居家的孩子都过五级了,你三级还没过?”

当快乐被量化成时长,当探索被固化为考级,音乐最初的魅力便荡然无存。琴房里只剩下节拍器冰冷的“滴答”声,和父母“又弹错了”的叹息。孩子不是在表达,而是在完成一项看不到尽头的作业。

第二场战争:情绪拉锯战

“都是为了你好!”这句话背后,往往藏着父母无法安放的焦虑。我们害怕孩子“输在起跑线”,害怕自己的付出没有回报。这种焦虑,像病毒一样传染给孩子。

于是,练琴的场景变成了:孩子弹错一个音,家长的眉头就拧成一个结;孩子稍微走神,严厉的呵斥就随之而来。钢琴不再是乐器,而是家庭情绪的“压力阀”。

孩子的眼泪、家长的怒火、亲子间的争吵,构成了这段名为“学音乐”的痛苦回忆。我们忘了,没有爱的氛围,如何能浇灌出美的花朵?

第三场战争:毅力消耗战

“做事要有始有终,既然开始了就必须坚持!” 这是我们信奉的真理。但我们常常混淆了“坚持”与“硬撑”。

真正的坚持,源于热爱,是“我还想再弹一遍”的主动。

被迫的硬撑,源于压力,是“我到底什么时候才能结束”的煎熬。

当兴趣的火苗从未被点燃,所谓的“坚持”就成了一场漫长的自我消耗。它不仅无法培养真正的毅力,反而会提前透支孩子对所有学习的热情,让他们觉得“学习=痛苦”。这,或许是最大的得不偿失。

好的教育,是“引导”而不是“推着走”

如何才能结束这三场战争?答案藏在郎朗的态度里:尊重并引导兴趣,让孩子成为学习的主人。 这不是一句空话,而是需要家长转变观念,付诸行动。

从“监督者”变为“欣赏者”:与其坐在旁边当“监工”,不如成为孩子的第一个听众。多一些“真好听”,少一些“弹错了”。先用鼓励建立信心,再谈技巧的精进。

让音乐融入生活,而非塞满日程:在家里播放不同风格的音乐,带孩子看一场音乐会,分享音乐背后的故事……创造一个充满音乐的“场”,远远比规定一个充满压力的“练习时间”更有效。

把“枯燥”变“有趣”:任何学习都包含重复,但我们可以改变重复的方式。用游戏、故事、奖励等方式,将机械的练习包装成有趣的挑战,让孩子在“玩”中“学”。

真正的关键在于:将学习的动力,从外部的“推力”转变为内在的“拉力”。

我们的思考:如何让“主动学琴”成为现实?

正是因为看见了太多家庭的拉扯,并坚信“兴趣才是最好的老师”这一理念,__“西西魔法钢琴”__的设计初心就无比清晰:我们不培养演奏机器,我们守护每一个孩子心中那朵名为“兴趣”的火苗。

我们将上述的教育理念,融入了产品的每一个细节:

用“AI”即时反馈

当孩子弹错时,App会用鼓励的、轻游戏化的方式即时提醒,而不是冰冷的对错判断。它永远耐心,永远温和,帮助孩子在安全的环境中建立“我能行”的信心,彻底告别家长的吼叫与孩子的泪水。

用“魔法冒险”赢得兴趣保卫战

我们把枯燥的乐理和练习,变成了一场宏大的魔法冒险。每一次正确弹奏,都是在积攒“魔力值”、解锁新剧情。孩子不再是为了“完成任务”,而是为了“推动故事发展”而主动练习,学习动力自然源源不断。

用“数据陪伴”转化毅力消耗战

家长可以在App里看到孩子清晰的练习记录,无需再寸步不离地“监视”。你只需在孩子取得进步时,给予一个及时的拥抱和赞美。这让“坚持”变得可见、可衡量、可被鼓励,硬撑变成了有成就感的闯关。

郎朗的选择提醒了我们:音乐的价值,从来不止于技能,更在于它能成为孩子一生的慰藉,一个可以自由表达和汲取力量的精神角落。

如果孩子真的要学琴,请帮助他们守住那份最珍贵的快乐和主动。这,是教育真正的底色,也是西西魔法钢琴想与千万家庭一起实现的愿望。